13.11.06

Imagem: http://www.santos.sp.gov.br/

Imagem: http://www.santos.sp.gov.br/Vai falando…

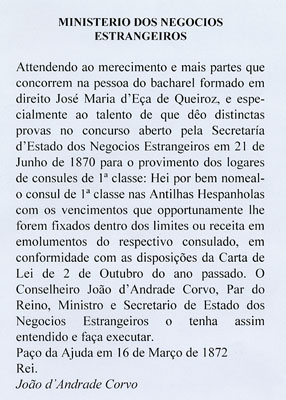

Outrora, muito antes de existir quase tudo o que define o nosso quotidiano e de se começar a construir em altura, numa tentativa de encaixar o maior número possível de seres humanos no espaço mais pequeno, algumas casas tinham assentos de pedra ou de alvenaria junto às janelas — eram as conversadeiras. Tipicamente portuguesas, as janelas de conversadeiras foram levadas para outras paragens, como, por exemplo, para o Brasil. A imagem que ilustra este texto é do Mosteiro e Colégio de São Bento, em São Paulo, Brasil, activíssimo centro cultural. Quem sabe se Frei Gaspar da Madre de Deus, um dos maiores historiadores do Brasil, não se sentou ali. Curioso, por outro lado, é o mosteiro pertencer aos beneditinos, ordem cujas regras insistem tanto no valor do silêncio.

E, porque conversa puxa conversar, a verdade é que, em tempo de conversadeiras ou de chat rooms, todos sabemos que há conversas e conversas. O nosso adagiário reflecte-o:

Conversa comprida faz quem quer.

Conversa de amigos, roubo de tempo.

Conversa é valentia.

Conversa fiada não bota panela no fogo.

Conversa não resolve.

Conversando é que a gente se entende.

Conversação escandalosa argúi zelo danado.

Conversar com quem sabe porque descansa a gente.

Outrora, muito antes de existir quase tudo o que define o nosso quotidiano e de se começar a construir em altura, numa tentativa de encaixar o maior número possível de seres humanos no espaço mais pequeno, algumas casas tinham assentos de pedra ou de alvenaria junto às janelas — eram as conversadeiras. Tipicamente portuguesas, as janelas de conversadeiras foram levadas para outras paragens, como, por exemplo, para o Brasil. A imagem que ilustra este texto é do Mosteiro e Colégio de São Bento, em São Paulo, Brasil, activíssimo centro cultural. Quem sabe se Frei Gaspar da Madre de Deus, um dos maiores historiadores do Brasil, não se sentou ali. Curioso, por outro lado, é o mosteiro pertencer aos beneditinos, ordem cujas regras insistem tanto no valor do silêncio.

E, porque conversa puxa conversar, a verdade é que, em tempo de conversadeiras ou de chat rooms, todos sabemos que há conversas e conversas. O nosso adagiário reflecte-o:

Conversa comprida faz quem quer.

Conversa de amigos, roubo de tempo.

Conversa é valentia.

Conversa fiada não bota panela no fogo.

Conversa não resolve.

Conversando é que a gente se entende.

Conversação escandalosa argúi zelo danado.

Conversar com quem sabe porque descansa a gente.

➤

Sem comentários: